この1年で考え方とか見える世界が大きく変わって、マインドセット的にはアメリカで大学教員として自立しつつあるので、ちょうど1年前頃、Assistant Professorを始める直前の自分、もしくは似たような環境で一旗揚げようとしている人に向けたざっくり備忘録です。アメリカ的には年度末なので。ものすごく軽いネタバレ引用(キングダム・ワンピース・チ。の序盤)あるので気にする方は読まないでください。

子曰く、吾れ

- 十有五にして学に志す

- 三十にして立つ(ここのつもり)

- 四十にして惑わず

- 五十にして天命を知る

- 六十にして耳順がう

- 七十にして心の欲する所に従って、 矩を踰えず

NASA-JPL・Caltechでポスドク、学生をしていた頃は、良くも悪くも気楽に言われたタスクをこなしているだけで、脳みそ使ってないなーって感じる瞬間も時々ありました。この1年は能動的な意思決定の連続で、脳みそフル稼働の瞬間が結構頻繁にあって、疲れ果てながらも、生きてるって感じる瞬間が多かったです。

とはいえ研究以外のほとんどのタスクが初めてだったので、毎日、昨日の自分の120%で走り続けている感覚でした。よくアカデミアの仕事はマラソンにたとえられますが、僕はロサンゼルスのぽかぽか陽気ジョギングPhD上がりなので、シャンペーンの死と隣り合わせの冬を乗り越えてきた教授たちのペース早すぎってなりました。成功している大御所の教授特有の、死線を乗り越えたからこそ逆に優しいみたいな雰囲気は、このペースで何十年走り続けてきた自信、見てきた景色の壮大さから来るんだろうなって思います。

今年度は生活リズム狂いすぎて、毎日いろんな国のタイムゾーンで生活して、このままいくと過労で四十にして枯れ果てるので、三十にして立った今、この先もう少し要領よく力を抜くための課題リストをまとめてみます。今までぼんやりしていた、四十にして惑わず達成までのマインドセットをもう少し具体的に考えます。

ポテンシャル評価から実績評価

今まで誰かにすごいって言ってもらえてた時は、なんとなく常に、(若いのに)って意味合いが込められていた気がします。生まれたての赤ちゃんは歩けたらすごいし、小学生は積分できたらすごいし、高校生で論文出してたらすごいみたいな。独り立ちして立場も変わって、その括弧書きがなくなって、ポテンシャル評価される場面が体感としてかなり減りました。特に、同列とされる研究者のプールが世界各国の教授職の方々になったことで、周りが自分に要求する当たり前のレベルがいつのまにか一気に上がって、具体的に、今この瞬間まで何をしてきて、何ができて、どんなアイディアがあるのか、という尺度で能力が測られる場面が日に日に増えてきています。若者としてのクレイジーさでは太刀打ちできない壁があって、小さくまとまっていたら簡単に埋もれていくというプレッシャーと、また0から何者でもない挑戦者として闘う興奮が常にせめぎ合っています。高校生に戻った気分です。

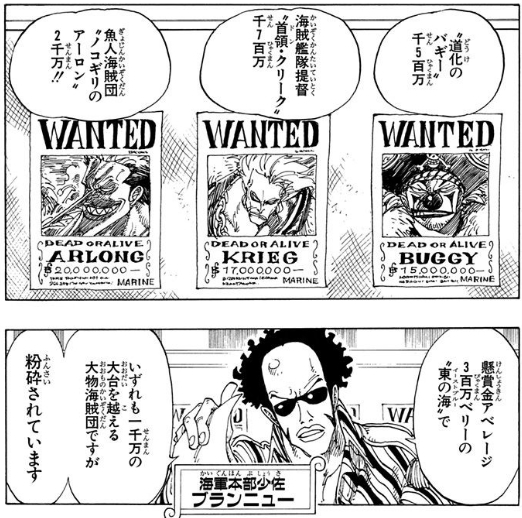

こう思う要因は、教授同士が年齢、立場関係なくファーストネームで呼び合うアメリカの文化にもある気がします。あまりにも気さくなので一瞬友達と勘違いしそうになります。正直人生魚人島ぐらいまで進んだつもりでした。まだイーストブルーにいます。常に否応なく謙虚にさせられます。

主体性

この大学の航空宇宙工学科に来る時点で、学部生も大学院生もある程度優秀なのは間違いなくて、研究や授業を通した実際の肌感覚でもそう思うことが多いです。ただ一個強くばらつきを感じるのは主体性です。難しい問題に直面した時に、自分がその問題を解けなかったら、その問題を解ける人は世界に誰もいないと良い意味で勘違いできていて、実際にその能力があるかどうか。書類や面接等で評価するのは難しい能力ですが、一緒に働き始めると何となく見えてきます。

大学院生に多いのが、知識はたくさんあって使えるツールも多いのに、ほとんどゴールが見えている、誰かから与えられた問題に時間を費やすタイプです。何かしらの結果はコンスタントに出してくれるものの、それらをスケールして大きなインパクトを生み出すのが難しいです。一方学部生に多いのが、宇宙とかロボットとかプログラミングとか大好きで、深宇宙探査完全自律化します、みたいなでかい野望を持って闇雲に突っ走るタイプです。個人的には好きなんですが、この場合中々結果まで辿り着くのが難しい。

子曰く、

- 学びて思はざれば則ち罔し

- 思ひて学ばざれば則ち殆し

今後は、これらの両極端、孔子がいうところの、罔しタイプと殆しタイプをなんとかちょうど良いバランスに収束させて、主体性という能力に昇華させていく仕組みが必要そうです。経験上、きっかけさえあれば後天的に身につく能力だと思いますが、なんとかこれを体系的に意識させることはできないものかと1年間色々模索しました。前者に足りないのは成功で、後者に足りないのは失敗だと考えると、与えるプロジェクトの難易度とヒントの量、あるいはポテンシャル評価と実績評価の度合いとかでなんとかコントロールできるような気はしています。 学生各々の性格とかも相まってその塩梅がまだなかなか掴めていません。そもそも僕の頭の中で難易度とかヒントが具体的にわかっているという仮定は、少し高いレベルで罔しなことをしているだけで、世の中をひっくり返す新しい知の創造、という大学の役割と相性が悪いです。簡単な解決策は今のところなさそうで、この問題意識を積極的に伝え続けるにとどまっています。孔子に正解教えてもらいたい。

自由&責任

学部長から年一で貰うフィードバック以外は、トップダウンで降ってくる指示は一切なく、働き方、働く時間帯、休暇のタイミング、夏のボーナスの額、研究資金の使い方、学生やポスドクを雇うペース、研究の方向性、などなど、ほとんどのことに対して制約がありません。例えば働き方で言えば、研究ミーティングや授業を1日にまとめて、シカゴに住みながらリモートで働いている教授もいれば、平日週末ずっとオフィスにいる人、特に予定を決めずに気分で出勤したりしなかったりの人もいます。大学のserviceに関する仕事や担当する授業も、フェアに交渉と同意のもと決まります。1年間の中で、強制的にやらされたり管理されながら何かをするという受動的な時間はなく、仕事の質は学術界への貢献度合いのみで評価されます。怖いぐらいとことん成果主義なアメリカ。

意思決定の連続で、何から何まで自分で判断して進めないと回らないのでひたすら新鮮でした。研究費の取り方とか、学生の雇い方とか、他の国から機材を輸入する時の手続きとか、サーバーのセットアップとか、モーションキャプチャ、3Dプリンター等の実験設備の導入と使い方とか、ビジネス的な観点で、イノベーションを生み出すまでに必要な知識が着々と増えて楽しいです(https://hirotsukamoto.com/robots/)。

アメリカでは、PhDの学生一人一人に給料が支払われ、そのためのお金は教授がどこかから獲得しています。1人の学生を雇うのに、1年あたりざっくり$100,000(1500万円)ぐらいのお金がかかります。Assistant Professorは、スタートアップ資金として数年分の雇用にかかる費用を大学に負担してもらえますが、それ以降は外部資金で賄う必要があります。航空宇宙では、NSF、NASA、国防総省の資金が主要な財源です。ニュースで話題になっている通り、時の政権によって予算の額が大きく変わるので、その影響をもろに受けます。まそれはおいといて、資金の獲得には、研究アイディアの学術的な質だけではなく、それが組織の目的に貢献する具体的なビジョンを提示することが求められます。というわけでまずは1年目は積極的に人脈を広げました。起業家になった気分です。これを常にやってるのすごい。興味を持たれないときはとことん話が盛り上がらなくて、Iron Man 3でトニーに無視されるAldrich Killian 何度も味わいました。

ワシントンDCに行って様々な分野の方にピッチした結果、僕の分野だと、数学理論の新しさに興味がある人が2割、それが可能にするテクノロジーに興味がある人が8割って雰囲気でした。僕の思考回路は完全に前者寄りで、後者の属性の人にアイディアを伝えるのは今のところ結構苦労しています。対策として、最近は説明しなくても新しさが伝わる、ビジュアル的に分かりやすい研究にもコミットしています。Caltech時代のアドバイザー、Soon-Jo Chungは、こういう研究を形にすること、そしてそれを売り込むのが本当にうまくて、アカデミアの世界を知れば知るほど彼がどれだけすごいことをしていたのか実感します。後者の視点から研究に取り組んでいる方々と共同研究することも考えています。アイディアはいくらでもあるので、2年目は本腰入れて進めます。

今年度は1つラッキーでお金が取れて、4人目のPhDの学生も雇って、なんとか生き延びています。修士の学生でも、一緒に働きたいと思う学生はたくさんいるものの、TAとしてしかサポートできなかったり、断らざるをえなかったり、申し訳なさを感じます。ギア上げて頑張ります。

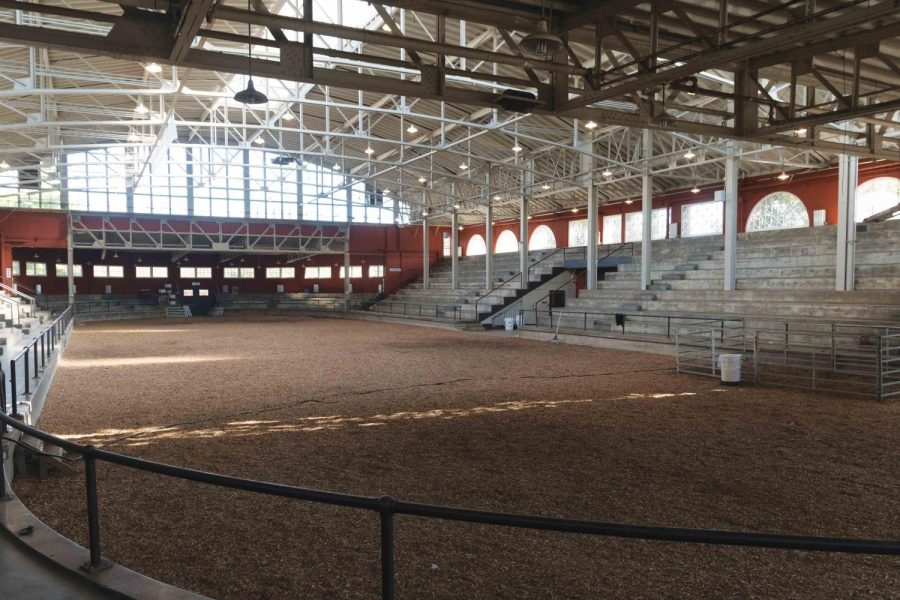

研究

今後のグループ全体の方向性を決める、統計的な非線形制御の論文がアクセプトされたのもあって、研究は比較的順調です。他にも、Flight Labという高サイクルでロボットを使って理論実証できる施設がやっと整ったり、Coordinated Science Laboratory主導で、Robotic Pavilionというさらに大きいスケールで複数のロボットの実験できる施設が完成しつつあったり、幸いにも色々な賞(Forbes 30 Under 30 Asiaとか)をもらえたり、IEEE Robotics and Automation LettersのAssociate Editorになったり、右も左も分からず走り出した割には、優秀な学生たちに支えられて少しずつ結果も伴ってきています。今後は統計的なアイディアをより一般化させつつ、同時に極限的な環境での宇宙ロボティクスに特化させていくことを考えています。

授業

始める前は、週2回80分英語アドリブ喋り9か月はさすがやったことなさ過ぎてしんどそうと思いつつ、せっかくなら自分の研究分野にフォーカスした内容にしたくて、秋・春学期どちらも0から新しい授業をつくってみました。どちらも大学院生向けの、20人から30人ぐらいの小さめの授業です。学部生も思ったよりとってくれました。

僕の分野は大学院生でも知識にばらつきがあるイメージなので、本格的に研究を始める前に、2つの授業を通してとりあえず分野の全体像とトピックが分かるような内容を目指しました。とっ散らかった内容でも、学生達は持ち前のパッションでなんとかエッセンスは学び取ってくれたようです。特に春学期のFormal Methods for Aerospace Roboticsでは、最終プロジェクトの内容を少し発展させて、論文化まで至っているグループも何組かいて感動しました。これらの授業で扱ったContraction Theoryや統計の知識は、今後AI・機械学習・ロボティクス・航空宇宙システムの自律化の基盤となる数学ツールになると予想しているので、いずれはオンラインで公開できる完成度になったらいいなーと思っています。

さすがに最近寿命削ってる気がするので、30代らしい生活に向けて、2年目は健康に限界突破します。朝ごはんと昼ごはんこのサブスクし始めてから生活の質徐々にあがっています。

- Huel: https://huel.com/

- Factor: https://www.factor75.com/

興味あったらクーポンあげます。